长平之战,可以说是战国时期最为惨烈的一次战争,甚至在整个中国古代史上,单以伤亡人数来计,都可以排到很前的位置。这场战争发生在秦赵两国之间,其中光是赵国,就阵亡将士四十余万(大多数被白起坑杀),至于秦国,虽然情况要好一些,但据信伤亡数量也在十万以上。

战国时期,中国的总人口不过三千多万,赵国只是较大的七个诸侯国之一,以地广人稀著称,人口数量据考证只有不到四百万,如此看来,光是长平一战,赵国就损失了全国十分之一的人口,而且还是最为宝贵的青壮年人口。

这样的损失,对于任何一个国家来说,都是难以忍受的,说是天塌下来也不为过。然而奇怪的是,长平之战后的赵国,并没有变得羸弱不堪,甚至反而接连打赢对秦、对燕以及对匈奴等国的战争。

长平之战发生于公元前262年~260年之间,秦国的主将为王龁和白起,赵国的主将则先后为廉颇和赵括。

战争开始后的近两年时间,两军一直处于僵持阶段,尤其是赵国方面,廉颇一直采取坚守战略,秦军屡次进攻都没有得逞。然而这种持久战的打法,严重地拖累了两国的经济,尤其是经济实力相对较弱的赵国。

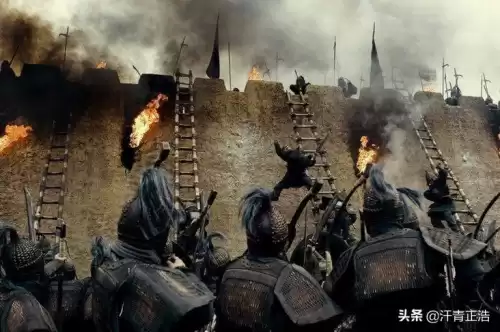

在局面对己方越来越不利的情况下,赵孝成王孤注一掷,派主张进攻的赵括替换掉以守为主的廉颇,与秦军展开正面对抗,希望迅速结束战斗。结果却是赵军大败,四十万将士悉数为秦将白起所俘虏,而后又惨遭坑杀。前期的拉锯战,以及后期的溃败,令得赵国军事、经济双双遭受严重损失,整个国家几乎崩溃。

无论是看军队以及人口的损失,还是看战争对国力的消耗,赵国都应该从此一蹶不振了。可事实却是,经历长平之战的赵国,不但没有从此没落,反而在稍后的对秦战争中占据上风,甚至成功地击退秦军,完美地取得“邯郸保卫战”的胜利。

长平之战后仅仅一年时间,秦昭王就后悔当初没有采纳白起的建议一举歼灭赵国,于是派大军再次兵临城下,意图彻底灭亡赵国。然而这一次,秦国未能得逞,已经伤痕累累的赵国不但抵挡住了秦国的虎狼之师,反而还打了一个漂亮的反击战,让入侵的秦军伤亡超过十万。

这一次战争,史称“邯郸之战”,或者叫“邯郸保卫战”,发生于公元前259年~257年之间,距离长平之战结束仅仅只有1~3年。短短三年的时间,赵国就能从长平之战的惨败中彻底搬回颓势,可见回血之快,堪称战国时期“打不死的小强”。

看到这里,想必不少人都会觉得奇怪,一个损失了全国十分之一人口,而且都是青壮年人口的诸侯国,是如何在短短三年时间里回血成功的?这速度,哪怕是对于现代化的工业国家来说,也是奇迹了。其实赵国能够在长平惨败后击败再次来犯的秦军,是多种因素促成的,而且是缺一不可。

一是秦国内部将相不和,导致秦军的二次进攻缺乏攻击性。长平之战,秦昭王是非常信任白起的,而白起也确实给秦王交出了一份满意的答卷。然而长平得胜后,秦相范雎嫉妒白起功大,在秦王面前说他的坏话,导致秦王对白起产生猜忌,这也是他当初不采纳白起“直下邯郸”建议的重要原因。

等到秦王后悔,决定再次攻打赵国的时候,范雎又从中作梗,不断地给白起使绊子,甚至最终逼得白起自杀,让秦国白白损失一员名将。秦国内部的将相斗争,让秦军的二次进攻变得犹犹豫豫,从而缺乏攻击性,这也是赵国最终能够得胜的重要原因。

二是经历长平之战后,赵国内部军民一条心,占据了人和。赵国能够在长平之战后击败秦军,也和占据了“人和”有关。长平之战后,赵国人对秦军可谓恨之入骨,一听说秦军又来进犯,无论老幼妇孺,个个都摩拳擦掌,准备为国捐躯,可以说是全国上下,军民一条心。在这种情况下,哪怕秦军真的攻破了邯郸,恐怕也会陷入“人民战争的汪洋大海”之中,最终也只能以失败告终。

三是其余五国对秦国产生警惕,合纵变得大势所趋。长平之战是秦赵双方的战争,可是稍后的邯郸保卫战,就不仅仅局限于这两个国家了,而是有他国参与。长平之战发生后,其余五国都对秦国产生了警惕,因此在极短的时间内,合纵就成了主流,后来在赵胜、魏无忌以及黄歇等人的推动下,赵、魏、楚三国的军队对秦军合力夹击,并最终获取了胜利。

敌人内部松动,己方占据人和,又及时得到了盟友的有力支持,这三大因素的加成,使得赵国在国内大损的情况下,成功击败来犯的秦军,一雪长平之耻。不仅如此,在廉颇、李牧等名将的带领下,赵国又陆续击败燕国、匈奴等势力,一直到被秦国最终灭亡之前,又继续称霸战国数十载,成功地将秦灭六国的步伐往后拖了几十年,可以说是名副其实的“战国第二强”了。