事实上,这个“大争之世”,几乎底定了我国古代战争的新格局和战法,原先延续自春秋的车战或者说会战,在这种杀人盈野、杀人盈城的模式下,再难出现。

可以说,除了技术革新外,战国时代战争的激烈频次,是中国战争战术演化的重要动因,而这其中,代替战车这种笨重的军事装备纵横战场的,是原先出于夷狄之手的骑兵。与之相比,无论是步兵还是车兵,都在逐渐失去其往日的辉煌。今天我们就以战国时代的骑兵为例,去探寻中原地区战争战术变化的脉络。

影视剧中的战国骑兵形象

一、骑兵出现的外因分析(一)北方夷狄与中原国家的战争带来的军事交流

马是人类社会形成早期就开始驯化的一种动物,然而这些马匹虽然可以帮助人们驮运物资装备,但是这种牲畜真正作为军事资源出现,还要等到战国时代。在战国之前,马大多数情况下仅仅能进行简单的骑乘,但是这种骑乘并不意味着士兵和战马结合之后就能成为骑兵。

《说文解字》中称“骑,跨马也”,但是事实上,在早期的文献中,“骑”字一直未能真正出现,甚至到了孔子所在的年代,《春秋》、《左传》两书中同样未出现这一汉字,这意味着至少在春秋时期,骑马仍然是一种较为少见的活动。这样的结论似乎有些颠覆,而事实上,孔子所提倡的“君子六艺”,也从未提及“骑”,而是用“御”代替。

中原战车

而到了春秋晚期,这种局面发生了一些改变,《左传》记载,“冀之北土,马之所生,无兴国焉。恃险与马,不可以为固也,从古以然”。所谓“恃险与马”,是指那些北方游牧民族,依靠险塞的地利和战马对抗中原。

从这一点上来看,此时的中原国家已经注意到这些北方民族所依仗的兵种与中原完全不同,而在之后的接触或者说战争中,中原与北方游牧民族的军事交流开始促使战马和骑兵传至中原。这从当时的一些文献也可以看出,《韩非子》中有言:“秦穆公因起卒,革车五百乘,畴骑二千,步卒五万,辅重耳入之于晋,立为晋君。”所谓的“畴骑”,有人认为就是最早的中原骑兵。

而这也与历史上秦国的崛起有所对应,据说,周幽王死后,正是秦襄公因率兵救周有功,才被周平王封为诸侯,赐岐山以西之地,并以此为基对抗西戎诸国。而在这一过程中,西戎最擅长的骑兵才传至秦国。

(二)马匹的驯化和改良技术的提高

在世界各地,马匹的驯化过程皆非一蹴而就,在中国古代同样如此,而与之相对应的,是马匹马种的改良,根据考古学的发掘和研究结果显示,从商朝开始到战国末期,中原地区的战马身高在持续增高,从原先殷商旧墟发掘出的身高在135厘米左右的小型马,到得战国时代,这些战马的身高到达了148厘米左右的河曲马,这种战马隶属于蒙古大型马的一支。从这一点看,战国时代的马匹已经可以为骑兵作战提供支持。

而另一方面的提升则出现在马匹的阉割技术上。在《周礼·夏官·校人》中曾提及一个十分独特的词语“攻特”,“攻特”既“攻驹”的别称,这种称呼是专门用于形容被阉割之后的骏马的。

之所以要对战马进行阉割,是因为未进行阉割的骏马普遍性情暴烈,骑手难以驾驭,而更重要的是,战马进行阉割之后,体型还会进一步增加,这也是大多数军马皆是被阉割公马的原因。

骑兵

二、骑兵出现的内因分析(一)步兵作为新生力量的崛起

在春秋时代,战车作为衡量一国国力的重要标志,一直都是各诸侯国最为重要的军事力量。其多寡几乎决定了一国战争能力的大小。在笔者之前那篇介绍明代战车的文章中,曾经提及春秋时期战车盛行之时的景象,身为晋国太傅的叔向,曾几乎赤裸裸的威胁鲁国“寡君有甲车四千乘在,虽以无道行之,必可畏也”。可见在当世人看来,战车这种冲击力和威慑力极强的战争机器,几乎可以完全左右一场战争的胜负。

春秋时期的战车

但是到了春秋末期,这样的情况却发生了改变,随着科技的积累,铁器开始大规模的出现,这种新式金属制具除了可以直接铸造成兵器提高步兵的战斗力外,以之铸造而成的农具大幅度提升了国家的粮食收入,在古代,这样的收入对于国家实力的提升几乎可以称得上是质变,加上天文学、农学的进一步发展,国家的战争潜力得到了充分的发掘。在这种局面下,原先可以以冲击力肆意冲击践踏步兵战阵的战车,逐渐失去了用武之力。

更为恐怖的装备变革发生在远程投射武器的革新上,弩作为一种新式武器开始大规模列装部队,这其中又以韩国的弩具最为知名,“天下之强弓劲弩,皆自韩出。溪子、少府、时力、距来,皆射六百步之外”。这样的说法自然有所夸大,但是在战争中,列装强弩的士兵们面对缓慢前行的战车,也有了与之对抗的一合之力。

战国步兵弩

而这样的变革下,战车作为一种价格高昂的军事装备,开始逐渐失去了意义。与之对应的,原先由于冲击力不足而被诸侯国所鄙弃的骑兵,开始成为一种更加灵活且高效的战术选择。

(二)战国时期战争模式的转变

除了以上两种原因以外,战国时代战争模式的转变同样是骑兵得以兴起的原因。春秋时代的战争模式,以会战为主,这种战法,强调两国之间大决战的重要意义,然而随着战争烈度的提升,两国之间的战争逐渐由简单的胜负之战演变为生死之战,在这种情况下,更为深层次的战争潜力被动员开来,虽然未能如后世世界大战一般演变为总体战,但就当时而言,战争的参与者在逐渐增多,其影响的阶层也在逐渐下沉。

这样一来,原先摆明车马的会战自然无从谈起,相比之下,以结果定生死的遭遇战开始频频出现。“攻其无备,出其不意”、“避实而击虚,因敌而制胜”、“兵者诡道也”,这些更为务实也更加变幻莫测的战争方式使得骑兵有了用武之地。

在战国时代,骑兵既是刺探敌军情报的斥候,又是追亡逐北的屠夫,同时也是配合步兵对敌人进行联合绞杀的冲击力量。正是因为这些原因,骑兵才会成为战国时代兵家极为重视甚至不可或缺的重要军事力量。

戈

三、战国时代骑兵的装备(一)骑弓

《释名·释兵》云:“弓,穹也,张之穹隆也。”赵武灵王“胡服骑射”的故事脍炙人口,而这也的确是诸侯国效仿夷狄建立骑兵的典型范例。而从这一典故也可以看出,“骑射”是战国时代骑兵最主要的特征之一。

弓作为一种远程投射武器,其制造难度和时间并不小于步兵用弩,甚至可以说,一些有着使用限制的骑射用弓,由于复合材料的使用,其制造工艺更加复杂。干、角、筋、胶、丝、漆六种材质缺一不可,但这种复杂的工艺,弓力强劲同时轻便灵活,十分适合从精锐中选拔出的骑兵作战使用。

胡服骑射与骑兵青铜剑

(二)弩

而骑兵的另一种投射武器,则是弩。《释名·释兵》云:“弩,怒也,有执怒也。”虽然《周礼·夏官·司弓矢》中,奖弩分为夹弩、庾弩、唐弩和大弩四种,但骑兵弩与步兵弩不同,由于骑手在骑射过程中难以用双脚上弦,因此射程较近更加灵活轻便的臂张弩成为骑兵作战中的不二之选。这种弩,又被称之为“马弩”。

值得一提的是,随着骑兵战法的逐渐成熟,一些骑兵开始装配只能临阵一发的蹶张弩,在接近敌阵的时候近距离发射,以此来作为冲锋前的远程打击。这样的打法,与十七十八世纪出现的黑衫手枪骑兵类似,只不过后者所装配的,是三把接敌时使用的手枪。

(三)近战兵器

青铜剑

战国时代,虽然铁器已经开始流行起来,但是青铜武器由于制作工艺成熟,无论是金属强度还是柔韧度,都要远超前代。

为了适应骑兵作战的需要,骑兵所佩戴的武器长度逐渐增加。以青铜剑为例,这一时期的青铜剑长度,由原先的30厘米逐渐增加至50厘米,而随着骑兵短兵战的增加,这一长度还一度达到了80厘米左右。

在《三国演义》中,我们经常可以见到武将骑马作战时所使用长兵器的身影,不过这只是影视作品,实际上,对骑兵作战有着重大影响的马镫和高桥马鞍,在战国时代均尚未发明,甚至可以说,在考古学家看来,西汉是否有马镫存在也尚有争议。

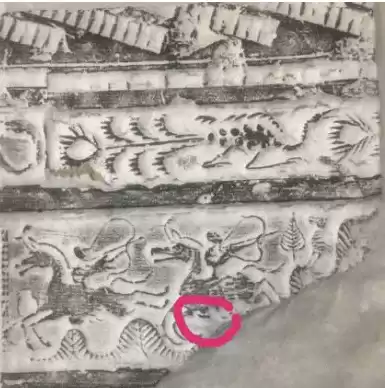

汉砖中显示的马镫

没有马镫与高桥马鞍,骑兵很难在骑马作战时借助战马的力量,一旦使用长兵器,很容易会因为冲击力而坠马。因为这个原因,战国时代,除了骑兵用剑以外,虽然戈、矛、戟均已列装步兵,但是却鲜有骑兵使用这种刺击长兵器作为武器的例子。

不太可能在战国出现的骑兵长兵器

(四)马具

马鞍:在许多人的印象中,骑兵的马鞍,最知名的当属高桥马鞍,因此有人认为战国时代的骑兵只能骑在光滑的马背上。但事实上,在战国时代虽无高桥马鞍,但其最早期的原型其实已经出现,这便是“鞍垫”,《六韬》中有言“车骑之将,军马不具、鞍勒不备者,诛”。可见,在战国时代,马鞍就已经初具雏形。

辔头:而另一种重要的马具,则是辔头。马辔头主要包括络头、衔、镳三部分。由于辔头最早应用于战车用马,因此得益于商周两代发达的战车技术,辔头在战国时代已经成型。在骑兵驾驭战马之时,只需牵拉马缰,带动马口的衔镳,就可以指挥战马转向。

马掌:《庄子·外篇·马蹄》曾写道:“善治马者……烧之,剔之、刻之、雒之”。所谓的“烧之,剔之、刻之”,自然不可能是对战马本身进行,而这其实正是早期育马人制作马蹄铁的真实写照,只不过由于材料的影响,此时的马蹄铁可能并非铁制。

(五)骑兵防具

由于高桥马鞍和马镫尚未出现,此时的战国骑兵,仍然是最为早期的轻骑兵,这种骑兵由于追求机动性,因此往往不会佩戴过多的铠甲,而作为坐骑的战马,更是处于无甲的状态。

不过,虽然战马无甲,但骑兵出于保护自身和增强战斗力的目的,因此往往也会配备一定的防护铠甲,在秦始皇兵马俑遗址中,这些骑兵俑所穿戴的甲衣均要短于步兵所穿的甲胄。下摆部分仅仅及腰,而双肩部分同样没有护臂,这样着甲的原因并非经济考虑,而是为了增加上下马时的灵活性,并减少作战时的负累。

骑兵俑(仅着及腰短甲)

四、战国骑兵的作战方式战国时代骑兵作战方式的形成,其实与其最初的战术定位有关,由于战国时代骑兵缺少足够强劲的近战杀伤力,因此在作战中,往往是依靠其机动性和灵活性打击对手。

这种战术选择从当时的兵书中也能窥得一二,《孙膑兵法》有载 “用骑有十利:一曰迎敌始至;二曰乘敌虚背;三曰追散乱击;四曰迎敌击后,使敌奔走;五曰遮其粮食,绝其军道;六曰败其津关,发其桥梁;七曰掩其不备,卒击其未整旅;八曰攻其懈怠,出其不意;九曰烧其积聚,虚其市里;十曰掠其田野,系累其子弟。此十者,骑战利也。夫骑者,能离能合,能散能集,百里为期,千里而赴,出入无闲,故名离合之兵也”。在孙膑所说的“骑兵十利”中,并无任何与冲敌陷阵有关的记载,可见在战国时代,这些轻骑兵其实与后世我们熟知的重骑兵完全不同,在对阵战车乃至步兵时,均无法直面其锋。

但是,这并不意味着骑兵在作战时只能被边缘化,相反,战国时代的将领们,对于骑兵的用处有着极为客观的认知,比如《六韬·犬韬·战车》中说过:“步贵知变动,车贵知地形,骑贵知别径奇道。”

可见,在当时的人们看来,想要发挥骑兵的作战能力,是需要利用特殊的作战地形和时机的。

长平之战

这种用兵思想,在秦国与赵国爆发的长平之战中体现得淋漓尽致,《史记·白起王翦列传》对此有十分精彩的记录:“秦军详败而走,张二奇兵以劫之。赵军逐胜,追造秦壁。壁坚拒不得入,而秦奇兵二万五千人绝赵军后,又一军五千骑绝赵壁间,赵军分而为二,粮道绝”。在长平之战中,曾被后世贬损为“纸上谈兵”的赵括,在一开始与白起的对阵中并未落于下风,甚至可以说,由于书读兵书的缘故,前者还在一些小规模的会战中取得了一定的优势,然而,一代军神白起却利用其急于决战的心态,诈败引敌,并遣派骑兵绝其粮道,最终导致几十万赵军坐困愁城,只得引颈受戮。

但我们也必须注意到,此时的骑兵尚不能独立成军作战,白起所用的五千骑兵在决战中其实是配合两万五千“奇兵”才得以断绝赵军后路,这和后世纵横天下的重骑兵也有所不同。

五、结语战国时期骑兵的崛起,并非偶然和意外,事实上,除了中原势力内部技术进步引发的军备革新外,外族的侵扰也是骑兵在中原崛起的重要因素。然而,此时生产力的发展速度并未达到高峰,再加上马镫、马鞍等马具并未成熟,因此在战国时代,骑兵并未能成为决定战争胜负的唯一力量,相反,由于短兵相接时战力的不足,骑兵在作战时主要承担的仍是侧面战场的辅助作用,骚扰疲敌、迂回包抄、攻敌侧翼、追亡逐北,这些才是战国时代骑兵最重要的任务。

战国骑兵形象

参考文献:

1、《中国养马史》

2、《古代兵器通论》

3、《中国兵器史稿》

4、《中国古代骑术和骑兵考源》