对于浩瀚无尽的宇宙,人类总有一股近乎痴迷的执着。无论是世代延续的生存本能还是潜藏在基因中的冒险欲望,对于现在仍然盘踞在陆地的人们来说,遥远银河系的彼端在过去的数百年早已成为人类发展史上的终极路标。

\"我的征途是星辰大海!\"

在解释这句如今用来表达胸怀抱负的口头禅时,绝大多数人会说自己的志向和热情就像对宇宙星辰的探索欲一样强烈炙热,而当田中芳树笔下的主人公莱因哈特.冯.罗严克拉姆在《银河英雄传说》中的这句台词时,人类对于星辰大海的本意才真正完整的表达出来:那就是征服。

宇宙对人类根本来说就是下一块等待划分占据的领地。1957年前苏联的R-7洲际导弹将第一颗人造地球卫星斯普特尼克一号送入地球轨道后,美苏长达18年的太空竞赛宣告开幕。阿姆斯特朗踏上月球的那一刻,\"one small step for man,one giant leap for mankind\"让所有人明白,荡平星辰大海已经不再是遥不可及的事了,至少可以好好琢磨一番。

宇宙科幻题材在太空竞赛结束后遍地开花,全世界的梦想家都在冷战中汲取了足够多的灵感。在随后推出的诸多影视,娱乐作品中,有一个东西的具象化证明了对于征服宇宙,我们地球人是认真的:这就是宇宙战舰。

对于这种实现太空航行和作战的军事载具,宇宙战舰这个称呼实际上是有争议的。在不同的科幻作品中,创作者对于它的构思灵感,功能设计上的差异让其在具体形态上有着巨大的差异,因此有些时候宇宙飞船也会是更为贴切的叫法,不过鉴于其根本性质和进化轨迹上的考量,宇宙战舰依旧是最为稳妥的称呼。

《星际迷航》可以说是\"战舰\"以成熟的形态出现的第一个影视作品,它的出现甚至早于冷战后的宇宙科幻狂欢,早在加加林登月的前一年(1961年),吉恩·罗登贝瑞就已经带着《星际迷航》的早期剧本四处兜售了。1966年,《星际迷航:原初系列》第一季上映,企业号(进取号)作为影史上最著名的星舰之一出现在小银幕上。

作为始祖级战舰,企业号反而没有拘泥于实存兵器的设计思路,整个企业号的造型十分独特,主舰体呈碟形,配备偏导仪,曲速引擎,脉冲引擎。企业号在现在非专业的角度来看比起战舰,虽然它长达288米,载员也达到200人以上,但仍然容易被人认知为宇宙飞船。(其实没什么区别)

虽然《星际迷航》在全球范围内取得了巨大的成功,但它\"前卫\"的星舰设计理念却神奇地并没有成为科幻战舰设计的引路人。在这之后两部对宇宙科幻影响巨大的作品接连问世,并都走了另外一条路,那就是从实存武器中寻找灵感。这里说的第一部作品就是乔治卢卡斯的《星球大战》系列。1977年上映的系列第一作《星球大战4:新希望》就出现了全新设计的战舰:歼星舰。

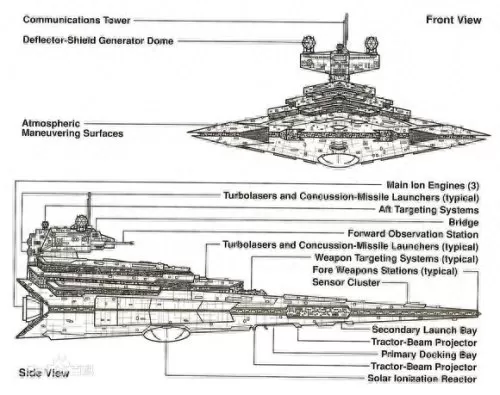

歼星舰的设计其实就是基于现实海战中的驱逐舰(Destroyer),可能在卢卡斯看来,作为海军用途最为广泛,战略价值最高的舰种,驱逐舰作为歼星舰的原型是再合适不过的。作为最重要的武器平台,歼星舰在设计层面就满足了强大的运载能力,能够轻松装备一个帝国冲锋师,近百台步行机和数十个战机中队。

鉴于《星球大战》在剧本层面就更倾向于宇宙战争,歼星舰在体量上远不是星舰可以比拟的,帝国级歼星舰可以轻松容纳近5万战斗人员。与其说源自驱逐舰,最后实际上走的却是太空航母的那条路。

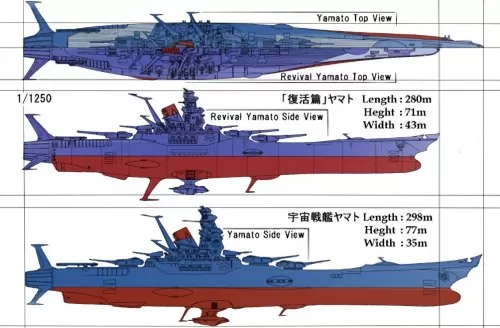

日本宇宙科幻动漫的鼻祖《宇宙战舰大和号》就是紧接着《星际迷航》后的另一部以实存海战武器来进行创作的动画作品。讲述了2199年地球在收到外星势力进攻正值危亡之际一搜名为\"大和号\"的宇宙战舰拯救地球的史诗篇章。

鉴于日本人在进行创作时\"以史为镜\"的好习惯,《宇宙战舰大和号》的从背景设定到舰船设定几乎就是二战日本的一次\"正义\"翻拍。二战时号称\"世界第一战列舰\",\"日本帝国的救星\"的大和号几乎完整的被搬到了宇宙战舰上,当然,除了那个日本人做梦都想有的可以一发入魂扭转命运的\"波动炮\"。

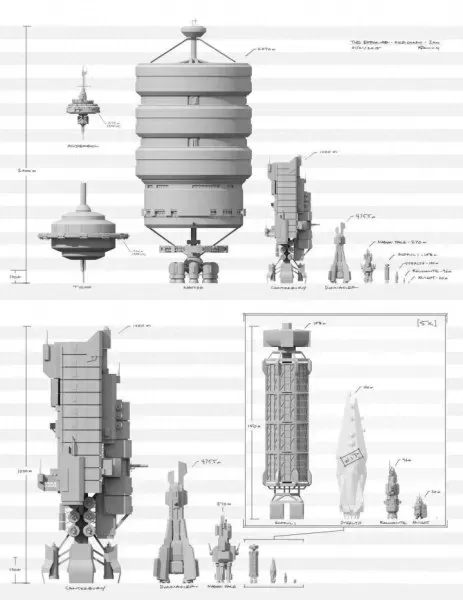

其实从战舰设计的\"科学性\"来说,无论是企业号的飞盘设计,还是歼星舰,大和号的舰船设计,说到底都是不存在任何现实物理支撑的无责任YY设计,不考虑建造和升空过程需要面对的问题,从实际的角度来说,垂直设计才是具有可行性的方案,船尾在底部,为船舱内部提供线性重力和稳定的加速度,而不至于让整个舰船里的人还没进入太空就先呕吐晕眩而亡了。

海军舰船成为科幻作品中宇宙战舰设计的主流原因其实远不在于战舰本身,真正的原因还是因为其实即便是到了现在的9102年,人类依旧没有真正意义上有关宇宙战的理论,换句话说,就是想要跳出现有战争理论去YY一套宇宙战的成本实在太大,所以\"宇宙海战\"就成了最具操作性的理论基础,歼星舰,大和号的诞生也多出于这个原因。

有了《星球大战》和《宇宙战舰大和号》两部珠玉在前,宇宙战争开始成为影视作品,动漫,游戏中最受欢迎的科幻设定。战争的号角吹起来,有一个问题就摆在台面上了:

怎么输出伤害?

舰船上的火力输出在电影和动画作品中由于不需要严谨的数值设定,所以绝大多数情况下更有利于作者去进行脑洞。《星际迷航》中的\"相位炮\"就是在完全架空的情况下诞生的。这种束能武器能够利用激光束、粒子束、微波束、等离子束,声波束的能量造成伤害。除了太Bug以外没别的毛病,等于有了这一个武器,基本宇宙里能造成的各类伤害它都包圆了。

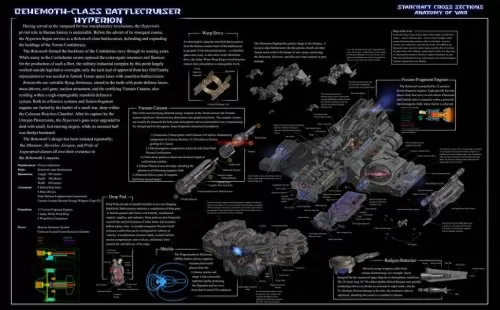

与《星际迷航》没有被其他作品采用的舰船设计不同,光束武器的概念受到了其他包括电影,动画,游戏作品的广泛认可和一致好评。像《星球大战》里帝国乐此不疲建了一个又一个的死星就是一个把激光炮想要做到业界极致的产物。《宇宙战舰大和号》的波动炮也是在不讲道理的路上越走越远,暴雪在《星际争霸》人族大舰最强武器大和炮就是对波动炮bug般实力的最诚挚致敬。

前面说到数值设定的问题,在游戏作品中,对于武器的定位和选择因为有了严谨的数值设定,不同武器间的优劣也就更加直观,光束武器造成的热能伤害远高于动能武器的伤害。拿国产科幻游戏《银河掠夺者》举个例子就能很直观的看出来这种差距。

游戏里航空母舰芬里尔级所装备的战术中子弹可以直接造成1036的电磁伤害,同样级别的收割者1型导弹所造成的动能伤害只能达到热能伤害的不到50%,伤害差距几乎是不需要进行讨论。然而抛开用途谈价值绝对是耍流氓,鉴于这里笔者这里只是单纯比较伤害量级上的差异,因此就不对实战价值进行赘述了。

享受不受限制的脑洞是一回事,但在科幻中融入真实的硬核设定一直是增强冲击力和代入感的最佳选择,武器的设计也是如此,在没有大气阻力干扰的环境下,装备核弹头,等离子弹头的导弹就成了光束大战中最能衬托红花的绿叶。动能武器比起进攻,作为防御手段更是有如铜墙铁壁,40毫米近距离防卫速射炮几乎可以让敌人的战斗机和小型登陆艇瞬间灰飞烟灭。

公认了光束武器在太空战中的绝对地位后,相应地限制规则也就出来了,比如巨型光束武器对供能的强大需求会让舰船在准备和发射阶段必须保持静止状态,光束武器无法灵活追踪瞄准的特性也基本让其变为巨型战舰对轰的指定武器,面对机动性强的战列舰和战机几乎毫无用武之地。泰坦这种《星战前夜》中土豪专用别墅就是属于秀实力远胜于实战意义的东西。

随着时间的推进,对于宇宙战舰的构想也越来越全面细致,虽然不能说越来越走近现实,对于舰船的合理性设计也在不断地进行着探讨和完善。譬如最具争议的舰桥究竟该不该外露的问题,就是在功能性和实战操作上进行反复探讨得出了最终解:没错,舰桥外露没毛病!舰桥斩首不存在!(感谢能量护盾和多舰桥设计)

写在最后

从70年代到现在,人们对于征服宇宙的热情没有丝毫的衰减,但由于现实能源技术的限制,我们的想象力也确实难以再向前迈进一步,因此无论是后来的《高达》系列动画片,还是像《星战前夜》,甚至是我们国产游戏作品《银河掠夺者》这类游戏作品,宇宙战舰的设计也到了细节不断丰富但无法发生质变的门槛前,然而笔者相信,只要心中还有星辰大海,未来就一定会有机会驾驶一艘属于我们的宇宙战舰去征服无尽蔚蓝的星空。